P R O L O G U E

Depuis trois millénaires, les costumes des femmes algériennes révèlent en filigrane l’évolution d’une société soumise aux aléas de l’histoire du monde méditerranéen. Leur genèse remonte à une époque lointaine puisque les pelleteries de l’ère préhistorique s’enveloppent autour du corps et s’agrémentent déjà de parures chargées de fonctions ornementales et symboliques. Le costume primitif, commun à toutes les régions du pays, exhibe des amulettes protectrices formées de matières disparates, telles que les De bcoquillages, les fragments d’œufs d’autruche, les cauris, les galets, les dents d’animaux ou l’ivoire. Dans la culture ibéromaurusienne, comme dans la culture.

capsienne, les vêtements en peau semblent bénéficier de moins d’attention que ces objets magiques, chargés de pendeloques brutes, qui prennent la forme de véritables colliers, bracelets, anneaux de chevilles, ceintures et boucles d’oreilles. Vers le IVe millénaire, les bijoux s’accordent à des pièces ornementales accrochées à même les pelleteries teintées. Ces dernières, portées en guise de pagnes ou de tuniques rudimentaires, sont souvent incrustées de cauris, d’éclats d’œufs d’autruche et d’ornements hétérogènes. Des coiffures ordonnées, parfois rehaussées de plumes d’autruche, complètent le costume de l’époque néolithique. Avant la fin du IIe millénaire, l’introduction des métaux élargit la gamme des bijoux féminins, en particulier les bracelets et les anneaux d’oreilles et de chevilles. Des fibules en bronze ou en fer, portées par paires, attestent de l’apparition des premières formes de péplums qui emploient des tissages de laine archaïques. Cependant, le IXe siècle avant J.-C. inaugure une nouvelle phase historique, car l’arrivée des Phéniciens et l’établissement de villes portuaires sur le littoral annoncent la division inéluctable du paysage vestimentaire. L’essor des royaumes numides et l’affirmation d’une culture ouverte aux apports carthaginois, libyens, égyptiens, proche-orientaux et helléniques conduisent à la naissance d’un système vestimentaire de nature citadine qui s’éloigne peu à peu de la tradition rurale, encore rattachée aux modèles préhistoriques. Cette rupture se creuse davantage au fur et à mesure que les villes grandissent et s’impliquent activement dans la vie culturelle et économique de la Méditerranée. Quelques siècles plus tard, deux archétypes de costumes coexistent : d’une part, le costume rural, drapé, tissé sur des métiers domestiques et accompagné de bijoux en argent, d’autre part, le costume citadin qui comporte des bijoux en or et des vêtements cousus, taillés dans des textiles diversifiés.

La bipartition du paysage vestimentaire algérien perdure à travers les âges, mais elle n’empêche pas le maintien de liens consistants entre les costumes des centres urbains et des zones agricoles. Les frontières entre les deux archétypes restent perméables et mouvantes; leur origine commune se devine à travers les éléments issus du patrimoine vestimentaire berbère qui persistent dans les costumes de la capitale et des villes principales. De plus, les migrations, les exodes et les échanges commerciaux exposent continuellement les costumes ruraux à l’influence assimilatrice des modes citadines. La séparation des deux systèmes vestimentaires s’avère ainsi un peu réductrice. Elle permet toutefois d’établir des repères spatiaux et temporels qui aident à construire l’histoire du costume algérien.

Dans le présent ouvrage, deux zones géographiques en forme de triangles qui se rejoignent à Alger ont été imaginées pour rassembler les costumes citadins de la frange septentrionale du pays : le premier est délimité à l’Est par Constantine et Annaba, tandis que Tlemcen et Oran forment les pointes occidentales du second. Appelés « Triangles d’or », ils regroupent des vêtements traditionnels de type citadin brodés, au fil d’or et parés de somptueux bijoux en or. Alger se situe à la jonction de ces deux triangles car, à partir de l’époque ottomane, son costume joue un rôle primordial dans la diffusion de nouvelles tendances vestimentaires dans les villes de l’ouest et de l’est de l’Algérie. Enfin, un troisième triangle virtuel, beaucoup plus grand que les précédents, réunit les costumes des régions montagneuses, des Hauts Plateaux et du Sahara. Il lie les monts de Kabylie aux massifs de l’Aurès, puis du Hoggar, et englobe les montagnes des Ouled-Naïl et du Djebel Amour, ainsi que le Mzab. Ce vaste « Triangle d’argent » contient un riche éventail de costumes ruraux de type berbère, essentiellement formés de drapés à fibules et d’opulentes parures en argent.

EL-DJEZAÏR

Le costume d’Alger :

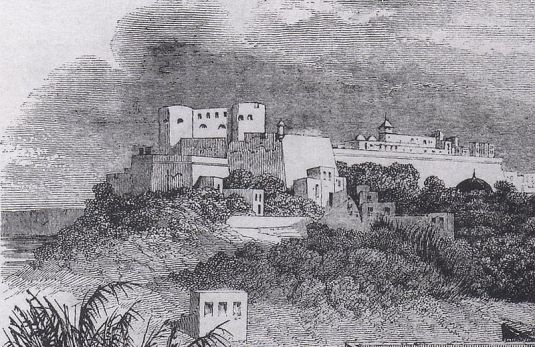

Les villes situées le long de la côte algérienne s’élèvent sur les sites des ports édifiés par les marins venus de Tyr et de Sidon, entre le IIe et le 1er millénaire avant J.-C.. Ykosim, la future Alger, fait partie des anciens comptoirs phéniciens qui profitent de l’essor de Carthage pour participer à la vie commerciale de la Méditerranée.

Sa population découvre alors un vêtement d’origine orientale, destiné à perdurer dans le costume féminin des siècles suivants : la tunique à manches. Formée de pièces rectangulaires, celle-ci emploie des lainages rudimentaires, plus rarement des toiles fines et colorées. Les Phéniciens et leurs successeurs Carthaginois détiennent le secret de la teinture à la pourpre, c’est pourquoi les femmes les plus riches des cités portuaires provinciales dont Ykosim sont en mesure de se procurer des textiles dans les tons rouge ou violacés pour confectionner leurs vêtements.

Soumise à l’influence de Cirta, la capitale numide de l’Algérie orientale, Ykosim s’ouvre aux cultures méditerranéennes dominantes. Ses habitantes assimilent les modes numides et puniques, elles-mêmes marquées par l’influence grandissante des costumes grecs. L’hellénisation progressive du costume antique d’Alger entraîne l’introduction de nouvelles composantes vestimentaires, superposées à la tunique.

Le péplum à fibules de type dorien s’insère dans la garde- robe féminine, peu après l’unification du royaume numide par Massinissa. Ce peplos s’obtient à partir d’une large pièce de laine et de deux fibules placées à hauteur des épaules. Il peut s’arranger de plusieurs manières : les citadines de haut rang choisissent parfois de se voiler avec un pan du drapé afin de préserver la blancheur de leur teint. L’alliance d’un élément drapé au vêtement cousu préexistant confère au costume un caractère mixte, particularité qu’il partage avec ses contemporains des autres cités nord- africaines. La parure semble également marquée par cette hybridité puisqu’elle assortit des accessoires d’origine punique, en particulier des colliers chargés de perles bariolées en pâte de verre, à des bijoux métalliques, plus sobres, inspirés des modèles grecs.

À ce stade de son évolution, le costume algérois s’apparente vaguement aux voisins numides et carthaginois, mais il faut attendre l’aube du 1er siècle pour qu’il commence à s’adapter, avec assiduité, aux nouveautés instaurées par les aristocraties des capitales régionales. Lorsque Rome s’empare du pays, la cour raffinée de Juba II émet ses critères de l’élégance, depuis Césarée, et suggère aux élites des villes secondaires les variations à apporter à leurs costumes. La position privilégiée de la cité, rebaptisée Icosium, encourage l’émergence d’une société hiérarchisée et d’une classe dominante culturellement proche de la noblesse romanisée de Césarée. En outre, l’approvisionnement des marchés locaux en textiles et en produits de luxe qui proviennent de la capitale ou d’autres villes de Méditerranée encourage la diversification du paysage vestimentaire. Pendant près de quatre siècles, les femmes les plus audacieuses s’appliquent à copier les toilettes sophistiquées des Romaines et des citadines autochtones romanisées. Elles apprennent ainsi à empiler une ou deux tuniques flottantes agrémentées d’un long ruban coloré cousu sur la jointure de chaque manche. Les femmes mariées sont autorisées à attacher ces tuniques avec une ceinture nouée à la taille ou au-dessous des seins. Même s’il est port en guise de voile, le péplum à fibules se resserre lui aussi autour de la taille. Au contraire, le voile flottant des citadines élégantes, privé d’attache, se dépose sur la coiffure, avant d’être souplement drapé autour des autres éléments du costume. Les coiffures élaborées et rehaussée de chignons postiches, à 1a mode dans la Rome impériale, inspirent peu les compositions plus sobres des habitantes d’Icosium. De même, les fards pesants appliqués sur le visage des patriciennes romaines ne semblent pas les séduire. Le style des bijoux en or révèle en revanche l’influence évidente de la culture conquérante. L’assimilation des techniques de fabrication romaines entraîne la diffusion d’une vaste gamme de pièces d’orfèvrerie dont les boucles d’oreilles et les colliers munis de pendeloques et enrichis de pierres semi-précieuses ou de perles de verre, ainsi que les bracelets garnis d’incisions, de ciselures, de motifs ajourés ou filigranés.

A l’époque où Icosium devient un évêché de l’Église d’Afrique, la panoplie des bijoux, des vêtements et des accessoires semble atteindre le raffinement des modèles en vigueur dans les villes les plus prospères de l’Empire romain. Au Ve siècle, la conquête de la cité par les troupes vandales bouleverse peu les habitudes vestimentaires de l’élite. Elle ralentit toutefois les échanges commerciaux et culturels avec les autres cités portuaires du Bassin occidental et provoque une stagnation des modes féminines. Un siècle plus tard, le rattachement d’Icosium à l’Empire byzantin se concrétise par l’implantation de garnisons militaires et non par celle de manufactures de tissage de la soie. L’aristocratie locale accède difficilement au faste des soieries et des costumes impériaux de Constantinople. La cour de Césarée, toujours capitale de la province byzantine de Maurétanie césarienne, demeure son unique référence en matière d’habillement. Ainsi, la recrudescence des broderies sur les tuniques et les manteaux drapés des femmes de Césarée se perçoit également sur le costume de leurs voisines d’Icosium. Les broderies du VIe siècle représentent des motifs figuratifs et symboliques, inspirés de la faune et de la flore, qui confirment l’instauration d’un style décoratif plus oriental. L’influence de Constantinople et des cultures asiatiques, en particulier perse et syrienne, revigore la passion des citadines pour les joyaux. Cet engouement se manifeste par la multiplication des pendeloques de perles et des cabochons de pierreries, peut-être aussi par l’apparition des premiers diadèmes incrustés de pierres précieuses. Cependant, l’élite algéroise ne semble pas avoir accédé aux fibules arrondies garnies d’énormes perles, aux ornements pectoraux et aux temporaux imposants qui figurent sur les mosaïques byzantines.

Tandis que l’avènement de l’Islam et l’établissement d’artisans proche-orientaux stimulent l’évolution des costumes du Maghreb oriental, dès le VIIe siècle, Icosium traverse une période assez obscure. Sa population, encore majoritairement chrétienne, ne cesse de se réduire. L’effervescence de Kairouan reste sans effet sur cette lointaine ville de province. Plus proche, Tahert, la capitale prospère des Kharéjites, est davantage impliquée dans les activités commerciales et culturelles de la cité côtière. Vers le IXe siècle, les marchands rostémides ravitaillent ses marchés en lainages et en soieries, mais c’est seulement un siècle plus tard, à l’époque des Zirides et de leurs alliés fatimides, que la soie s’intègre réellement aux costumes autochtones. La ville renaît sous le nouveau nom de Djezaïr Beni Mezghenna qui se réduira ensuite à El-Djezaïr. L’influence des modes fatimides aide le costume féminin à secouer l’immobilisme qui entrave son évolution depuis près de trois siècles. En réalité, la cour fatimide établie en Ifriqya, à Mahdiya, encourage les citadines musulmanes de l’Algérie centrale à renouveler leurs costumes par l’intermédiaire de l’élite ziride installée à Achir. D’autre part, la proximité de Ténès, ville portuaire qui domine le commerce maritime de cette partie du littoral, ainsi que les contacts plus intenses avec l’Andalousie omeyade, participent à cette réactualisation des habitudes vestimentaires des Algéroises.

Le costume d’Alger amorce une renaissance qui n’est pas tant liée à l’introduction de pièces vestimentaires innovatrices qu’à l’adoption progressive d’un style ornemental qui privilégie l’arabesque. Les soieries produites par les manufactures andalouses et par les artisans de Kairouan, d’Achir et d’El-Kalaa, cité fondée par les Zirides à la fin du Xe siècle, révèlent des motifs d’inspiration islamique. Lorsque les tuniques féminines sont taillées dans des soies unies, les volutes, les palmettes, les rameaux et les fleurons stylisés se muent en broderies qui s’épanouissent autour de l’encolure, parfois aussi sur les bords des manches. Les orfèvres adoptent également ce nouveau langage décoratif ; ils exploitent les techniques de fabrication anciennes, comme le filigrane, Dour créer volutes et rinceaux d’or et d’argent. Les bijoux conservent néanmoins des formes et des fonctions similaires à leurs ancêtres de l’Antiquité. Pendant l’époque hammadite, les parures des habitantes de Bégayeth ou Béjaïa, la nouvelle capitale régionale, s’enrichissent, en plus du filigrane, de dessins incisés, d’émaux cloisonnés et de grenailles. Ces joyaux sont recherchés par les femmes i Alger car, tout au long du XIe siècle, elles préfèrent les modes sophistiquées de Béjaïa à celles de la lointaine capitale almoravide, Marrakech.

Le Xlle et le XlIIe siècles signent une étape importante tans l’histoire du costume algérois. La croissance de la ville, son implication dans la vie commerciale de la Méditerranée, les liens avec les capitales andalouses, italiennes et provençales, mais aussi l’affirmation d’une élite cultivée, la venue de riches familles d’El-Kalaa, enfin l’avènement des Almohades et l’unification du Maghreb et de l’Andalousie vers le milieu du siècle, sont autant de facteurs favorables à l’éclosion d’un style vestimentaire raffiné. Les chemises transparentes, les tuniques soyeuses, les pagnes rayés et les péplums en mousseline de laine des Algéroises composent un costume harmonieux. Dès le XlIIe siècle, les citadines les plus riches sont à l’affût des nouveautés en provenance de Grenade et des capitales culturelles maghrébines, telles que Tlemcen, Fès ou Tunis. Pour mieux signifier leur supériorité sociale, elles adoptent un vêtement andalou d’origine orientale qui s’est acclimaté en Espagne musulmane avant la fin du 1er millénaire : le serouel. Il s’agit d’un pantalon en toile porté sous la chemise auquel ont rarement accès les femmes du peuple. Le costume de sortie se modifie lui aussi pendant la période située entre l’éclatement de l’empire almohade et le passage d’Alger sous la tutelle du royaume de Tlemcen. Désireuses de s’aligner sur les modes suivies par l’aristocratie musulmane andalouse, les Algéroises ont recours au voile afin de se distinguer socialement. Désormais, les dames de haut rang rabattent l’extrémité de leur péplum à fibules sur la tête pour circuler en ville.

Gouvernée par les Zianides de Tlemcen et fortement convoitée par les Hafsides de Tunis, Alger possède un paysage vestimentaire de plus en plus stratifié et complexe, à l’image de la société algéroise du XlVe siècle qui continue à se hiérarchiser et à se métisser. L’arrivée de nombreuses familles juives originaires des Baléares, à la fin du siècle, puis des premiers groupes d’Andalous musulmans contraints à l’exil, suivis après la chute de Grenade en 1492 de nouvelles vagues migratoires de Juifs et de Musulmans, accélère la croissance de la ville. Elle s’élève, avant la fin du XVe siècle, au rang des plus grands centres culturels et artistiques du Maghreb. Les métiers liés au costume connaissent alors un progrès considérable : chaque profession artisanale occupe une rue ou un quartier de 1a cité où les femmes se procurent les étoffes, les voiles et les vêtements finis qui servent, les habiller. La prédilection des Algéroises pour les bijoux les conduit, plus souvent encore, vers les ateliers et les boutiques des orfèvres juifs. Pourtant, l’évolution de modes féminines concerne moins la parure que les vêtements coupés et cousus qui comprennent désormais des soutanes boutonnées devant, utilisées en guise de manteaux.

La lancée du costume algérois se ralentit momentanément au début du XVIe siècle, freinée par le blocus imposé par les Espagnols qui ambitionnent de conquérir l’ensemble du littoral nord-africain. Les contacts avec l’extérieur sont compromis au cours des années tumultueuse où les frères Barberousse tentent de déloger les troupes espagnoles, installées dans une forteresse qui domine le port et ses îlots. Ainsi, les conditions présidant à l’évolution du costume ne redeviendront favorables qu’après l’entrée officielle de la cité sous tutelle du sultan d’Istanbul, en 1534. Pour la première fois de son histoire, Alger accède au titre de capitale : lorsqu’elle atteint son apogée, vers la fin du siècle, le costume de ses habitantes devient la référence suprême pour les autres Algériennes. À l’exception de la chemise à manches évasées, du pagne rayé appelé fouta et du voile de sortie fixé par une paire de fibules, les éléments qui composent le costume féminin du dernier quart du XVIe siècle se démarquent peu à peu de leurs prédécesseurs. Dans le costume quotidien, les pièces ouvertes devant se modifient et occupent une place centrale. Cette propension qui s’observe aussi sur le costume de fête dérive de l’influence des modes ottomanes de Méditerranée orientale. Au modèle initial de la qhlila, veste trapézoïdale de velours ou de brocart à la profonde encolure ovale rehaussée de boutons décoratifs, se joint celui du caftan ou koftane. Dépourvu de décolleté, il s’agrémente des mêmes volumineux boutons de passementerie que la ghlila.

D’abord réservés aux Algéroises les plus aisées, le caftan et la ghlila se généralisent à une plus ample proportion de citadines. Mais seule la ghlila se raccourcit : commode et accessible à quasiment toutes les bourses, elle devient indispensable. Plus onéreux, le caftan garde un caractère pompeux puisqu’il n’est porté au quotidien que par l’élite, exhibé par le reste de la population seulement lors des cérémonies. Ces deux vêtements sont taillés dans des étoffes de soie enrichies de broderies, de galons de passementerie et d’une paire de pièces décoratives triangulaires enrobées de fil d’or qui s’appliquent à hauteur de la poitrine. Ils finissent par reléguer la robe-tunique, djoubba, et l’ancien péplum à fibules en laine, melhafa, aux femmes les plus humbles et aux paysannes présentes dans la capitale. Le rejet d’une pièce drapée d’origine antique dont le principe persiste au seul niveau du voile, toujours maintenu aux épaules par une paire de fibules, s’explique aussi par l’afflux de miliciens levantins et d’immigrés européens habillés de vêtements cousus. Après le dernier exode de 1614, les Morisques constituent un sixième de la population, contre un dixième seulement d’Algérois de souche. Or, leur costume emploie une gamme variée de gilets, de vestes et de manteaux. L’intégration massive de Corses, d’Italiens et de Provençaux islamisés, puis d’une importante communauté de Juifs livournais, agit également en faveur des vêtements pourvus de coutures et de manches.

Au début du XVIIe siècle, Alger fait partie des métropoles les plus puissantes, les plus opulentes et les plus cosmopolites de Méditerranée. Malgré l’essor extraordinaire de la ville et la mutation de sa configuration sociale, l’architecture du costume féminin ne se métamorphose pas. Son évolution se concentre d’une part sur la qualité des tissus, des broderies et des accessoires, d’autre part sur la stratification des pièces apparentes puisque le raccourcissement de la ghlila, ainsi que la raréfaction de la djoubba et de la melhafa, propulsent le serouel vers une position plus externe. Afin de s’accorder aux velours et aux brocarts somptueux des vêtements ouverts, la fouta et la ceinture, hzam, que les femmes mariées nouent autour de leurs hanches s’illuminent de fils d’or tissés en alternance avec des fils de soie. Le serouel, long jusqu’aux genoux, exige aussi des soieries damassées ou brochées, tandis que les larges manches de la chemise découvrent la dentelle italienne et les galons de soie lyonnaise. Enfin, à l’instar des fines babouches chaussées à l’intérieur des maisons, la chéchiya hémisphérique supporte des broderies luxueuses. Elle est saupoudrée de perles et de pierreries qui lui donnent l’aspect d’un véritable joyau, comme du reste tous les éléments liés à la coiffure, tels que les rubans glissés entre les tresses de cheveux, le bandeau soyeux appliqué sur le front appelé ‘assaba, et la couronne tronconique ajourée, ou serma, qui devient l’accessoire le plus précieux de la panoplie algéroise.

La prolifération des broderies au fil d’or et d’argent, des pierres précieuses et des perles ne nuit aucunement aux broderies au fil de soie. Sur de simples supports en toile de lin, les citadines inventent des dessins qui combinent la géométrie de l’art almohade à l’arabesque andalouse, le motif de la grenade stylisée, inspiré des velours vénitiens de la Renaissance, à ceux de l’œillet et des fleurs spécifiques aux broderies turques. La surface des étoles, des écharpes, des châles et des coiffes de bain du type bnika disparaît sous ces motifs denses et généreux aux contours parfaits. L’originalité des ouvrages algérois découle aussi des couleurs des fils de soie pure que les femmes choisissent pour produire des contrastes chromatiques enchanteurs. Les broderies violettes et celles qui opposent le rouge vif au bleu foncé se distinguent de leurs contemporaines ottomanes et maghrébines par leur luminosité. Malgré la présence fréquente de motifs entièrement remplis de points réalisés avec du fil d’or, les pièces brodées au fil de soie semblent exclues du costume féminin quotidien. Réservées aux différentes étapes du long rituel du bain, elles évitent ainsi de détonner, à cause de leurs motifs abondants et de leurs coloris éblouissants, avec les étoffes et les passements des vestes et des caftans.

Après son âge d’or, Alger commence à péricliter pendant le XVIIIe siècle, lorsqu’aux troubles politiques qui déstabilisent la Régence s’ajoutent les blocus des flottes européennes, les séismes ravageurs et les épidémies. Paradoxalement, ce déclin provoque un regain de luxe vestimentaire. Au lieu de s’appauvrir, le costume féminin superpose les chemises aux manches géantes, les caftans brodés, les colliers de perles baroques et les bijoux enchâssés de diamants, de rubis et d’émeraudes. Même les étoles et les bnikat de lin ou d’étamine sont jonchées de paillettes dorées et de fils torsadés d’or et d’argent qui se glissent discrètement entre les rinceaux brodés rouges et bleus. L’introduction de deux variantes supplémentaires de pièces de dessus en velours rehaussé de broderies au fil d’or confirme cette quête de nouveauté : il s’agit de la ghlila djabadouli, veste similaire à la ghlila mais dotée de manches longues, et de la frimla, minuscule gilet au décolleté profond qui soutient la poitrine. La ghlila djabadouli permet à la ghlila traditionnelle de se débarrasser de la paire de manches amovibles attachées pendant la saison fraîche. La frimla, quant à elle, s’avère plus utile par temps chaud : les extrémités des manches évasées de la chemise sont coincées sous ses bretelles afin de libérer les bras.

Les Algéroises s’adonnent au culte frénétique des bijoux, peut-être pour s’évader des difficultés qui assaillent leur ville. Elles préfèrent au modèle ancien de la ‘assaba en soie celui, plus fastueux, du diadème formé de sept plaques ajourées, serties de pierreries et soulignées de pendeloques, qui conserve le même nom que son prédécesseur. Frustrées de devoir dissimuler tant de splendeur sous leur costume de sortie qui se limite à un haïk immaculé, associé à des pantalons de toile blanche, à une voilette et à une paire de chebrella, chaussures plates d’origine andalouse, elles rallongent la serma afin de signaler leur richesse. En réalité, ce phénomène insolite se manifeste déjà lors de l’apogée d’Alger, mais la hauteur de la serma devient exagérée au cours du XVIIIe siècle. Les modèles les plus élancés dépassent le mètre d’envergure. Des pierreries de différentes couleurs et des épingles serties de diamants sont fixées entre les arabesques en or de cette tiare impressionnante. La serma ne s’adapte pas aux seuls costumes de la majorité musulmane : surmontée d’un voile de mousseline ou de gaze, elle s’assortit aux costumes des citadines juives. En effet, les Juives livournaises qui tardent à se défaire de leurs corsages ajustés et de leurs jupes étranglées à la taille y sont aussi fidèles que leurs coreligionnaires d’origine andalouse qui portent encore la djoubba unie ou bicolore héritée de l’époque médiévale.

A la veille de la conquête d’Alger par les troupes françaises, en 1830, le paysage vestimentaire demeure celui d’une grande capitale, moins peuplée et moins puissante que deux siècles auparavant, mais toujours aussi célèbre pour ses costumes prestigieux. Quelques années suffisent cependant à fragiliser la strucure complexe du costume féminin à cause du départ forcé et précipité de l’élite algéroise et du tiers le plus lise de la population, suite aux exactions infligées par les soldats et à la destruction de quartiers entiers de la ville. En l’espace de quelques décennies, l’éclatement de la société urbaine traditionnelle provoque la transformation irréversible du costume : la dissolution du caftan, le raccourcissement et la réduction du volume de la chemise, l’appauvrissement de la parure et a raréfaction des pièces brodées au fil de soie témoignent l’une simplification des modes vestimentaires et du déclin rapide de l’artisanat local. Ce phénomène s’observe surtout à partir de 1870, lorsque le système colonial s’ancre plus profondément à travers l’ensemble du territoire.

Tandis que la population européenne qui s’installe à Alger ne cesse d’augmenter, les textiles de fabrication industrielle et les bijoux d’importation affluent vers les marchés de la ville, provoquant l’asphyxie des ateliers traditionnels de tissage, de broderie et d’orfèvrerie. C’est alors que les derniers exemplaires de serma disparaissent, en même temps que les costumes traditionnels des nombreuses Algéroises de confession juive qui tentent de s’acclimater à la mode française, au lendemain de la promulgation du décret Crémieux en 1870.

Vers le tournant du siècle, la garde-robe de l’Algéroise semble plus altérée que celles des autres citadines algériennes. Un nouvel équilibre régit l’organisation du costume, depuis que les vêtements ouverts disparaissent les uns après les autres. La petite frimla et la ghlila se retirent pour laisser place à une chemise large et courte, la qmedja, qui se suffit à elle-même puisqu’elle emploie désormais des toiles épaisses, réservant l’usage du tulle brodé aux seules manches. Une tunique plus onéreuse, appelée gnidra, de coupe identique à la précédente, mais taillée dans de la soie brochée, apparaît sur les costumes les plus élégants. Parmi les anciennes pièces de velours ou de brocart ornées de broderies et de passements dorés, l’unique rescapée est la ghlila djabadouli. Elle sacrifie son volume confortable, son décolleté ovale et une partie de ses ornements contre une encolure plus modeste, une gracieuse basque et une coupe ajustée qui lui vaut le nom de caraco ou karakou. La veste du début du XXe siècle s’inspire ainsi des modèles français, dans une ville où la moitié de la population est européenne. Elle conserve en revanche ses broderies dorées qui la cantonnent peu à peu au rôle de composante principale du costume de fête algérois. Quant au serouel, il se rallonge pour se rapprocher tardivement de ses cousins levantins, sauf que les Algéroises préfèrent le resserrer au-dessus de la cheville de manière à ne pas se priver de leurs anneaux de chevilles, les khlakhel. Il se gonfle au point d’éliminer les deux pièces de soie rayée, la fouta et le hzam, qui se nouaient autour des hanches. Seules quelques mariées s’entêtent à conserver la fouta de leurs aïeules par-dessus le serouel nuptial, mais cette tradition s’éteint avant le milieu du XXe siècle.

Enfin, les accessoires recouverts de velours brodé deviennent rares : les babouches pointues sont évincées par des chaussures à l’européenne fermées et munies de talon, pendant que la toque aplatie de style levantin, caractéristique de la coiffure du milieu du XIXe siècle, disparaît. Le fichu soyeux bordé de longues franges qui distingue les citadines mariées se porte désormais seul. Appelé meherma, il s’accompagne, lors des cérémonies, d’un premier diadème formé de plaques ajourées, ‘assaba, enrichi de quelques épingles trembleuses, ouardat ou ra’achat, puis d’un second diadème plus fin. Appelé khit errouh ou fil de l’âme, ce dernier est destiné à devenir l’unique bijou de tête algérois du XXe siècle. Avec ses délicates rosaces et ses pendeloques serties d’éclats de diamants, il se marie à une paire de boucles d’oreilles incrustées de minuscules pierreries et à quelques rangs de perles baroques qui débordent sur l’encolure du caraco. Au cours du XXe siècle, le succès du khit errouh s’étend aux autres villes d’Algérie, puis à certains villages de montagne, dans l’Aurès par exemple, qui optent pour les parures nuptiales en or et pour la ferronnière de la capitale.

Après 1870, la tenue portée à l’extérieur est elle aussi soumise à des variations insolites qui font du costume d’Alger un cas isolé à l’échelle de l’Algérie et du Maghreb. Les femmes revêtent des pantalons de toile blanche encore plus volumineux que le serouel d’intérieur. Sans la serma, leur silhouette paraît tassée, d’autant que le haïk se raccourcit pour dégager les rondeurs de ce nouveau serouel de sortie. Plus court, mais aussi plus étroit et plus terne que son prédécesseur, le haïk renonce aux fibules qui le stabilisaient sur les épaules. Toutefois, les Algéroises sont bientôt contraintes à se débarrasser du serouel bouffant, par économie. Elles se contentent alors de rallonger leurs voiles jusqu’aux chevilles. Cet appauvrissement du costume de sortie est à la mesure de l’étiolement du costume d’intérieur quotidien qui remplace les chemises et les tuniques traditionnelles par des corsages de style européen. L’effondrement du pouvoir d’achat de la population algéroise n’épargne guère le costume de fête. Vers le milieu du XXe siècle, la tenue nuptiale des femmes qui n’ont pas les moyens de se procurer un caraco se limite à un simple corsage, la camisora, sur un serouel satiné deux fois moins volumineux.

Au lendemain de l’indépendance de l’Algérie en 1962, le costume de la capitale réunit un caraco ajusté, entièrement boutonné devant, et un serouel dziri, typiquement algérois comme son nom l’indique, qui se caractérise par ses longues fentes latérales. La tonalité claire ou dorée de ce serouel moderne contraste avec les teintes profondes du velours de la veste. Seules les broderies au fil d’or réalisées suivant deux techniques anciennes, la fetla ou le medjboud, rappellent vaguement les caftans et les fastueuses vestes d’antan. Ainsi, quelques décennies ont suffi au costume d’Alger pour opérer un remaniement complet qui aboutit à la création d’une tenue traditionnelle originale et élégante, sans doute la plus innovatrice de l’Algérie actuelle.

Costumes citadins de l’Algérois

L’évolution des costumes des centres urbains situés au sud de la capitale, dans la région comprise entre l’Atlas tellien, la Kabylie et les monts de l’Ouarsenis reste méconnue tant elle est voilée par l’histoire imposante du costume d‘Alger. Si les villes de Grande Kabylie, telles que Tizi Ouzou, Bouira ou Larbaa Naît Iraten, affichent un patrimoine vestimentaire de type rural, leurs populations respectives étant d’origine montagnarde, il en va autrement pour les agglomérations situées sur les plateaux et les plaines.

Les habitantes de Blida, ville fondée au XVIe siècle et peuplée de familles d’exilés andalous, profitent par exemple de la proximité d’Alger pour greffer à leurs costumes d’origine médiévale toutes les nouveautés de l’époque ottomane. Les chemises et les tuniques de soie, les pantalons, les coiffes brodées et les parures empruntées à l’Espagne musulmane se transforment, dès la fin du XVIe siècle, bousculées par les apports ottomans et morisques. La qualité des broderies sur toile et sur cuir blidéennes révèle l’existence de traditions vestimentaires raffinées. Ainsi, les femmes de la bourgeoisie locale assimilent le concept levantin des vestes et des gilets enrichis de galons et de boutons de passementerie, en particulier la ghlila et la frimla. Conquise par les troupes françaises en 1839, la Ville des roses qui semble encore plus proche de la capitale pendant la colonisation, possède un costume féminin sensible aux variations des modes algéroises. Ici aussi, la tenue de fête se réduit à la formule moderne du caraco et du serouel allongé. En revanche, les habitantes de Blida conservent un voile blanc, analogue à son voisin d’Alger, mais porté de manière différente. Fidèles au costume de sortie de leurs ancêtres andalouses, elles continuent à ramener leur ample haïk sur le visage de manière à ne découvrir qu’un seul œil.

Les costumes traditionnels de deux autres agglomérations importantes, proche de Blida, se rattachent à leur tour au modèle algérois. L’histoire de Médéa et de Miliana présente d’ailleurs de fortes similitudes avec elle d’Alger : érigées sur le site d’anciennes cités romaines, respectivement Lambdia et Succhabar, elles renaissent vers le Xe siècle, au même moment qu’El-Djezaïr, soit à l’époque des souverains zirides, vassaux des Fatimides. Elles sont ensuite incluses au règne hammadite, avant de devenir almoravides, puis almohades. Gouvernées par les rois de Tlemcen et conquises, à intervalles réguliers, par leurs rivaux mérinides et hafsides, elles se laissent entraîner par Alger, la nouvelle capitale régionale, tout au long de la période ottomane. Ces trois centres urbains, liés par une histoire commune, donnent naissance à des costumes de même nature, mais la croissance rapide d’Alger rompt cette unité. Dès le milieu du XVIe siècle, le costume féminin de Miliana, comme celui de Médéa qui devient pourtant le chef-lieu du Beylik du Titteri, ne parviennent plus à suivre le rythme imposé par l’élite algéroise. Les vestes et les caftans brodés au fil d’or pénètrent toutefois dans les deux villes provinciales. Après 1830, tandis que le costume algérois périclite en l’espace de quelques années à cause du départ du tiers le plus aisé de la population, Miliana, siège temporaire de l’Émir Abdelkader, occupée par les troupes françaises seulement en 1841, conserve des costumes plus stables. Le costume de Médéa, qui constitue elle aussi un relais fondamental pour Abdelkader, à partir de 1837, bénéficie également de quelques années de répit. Avant la fin du XIXe siècle, les habitantes des deux villes renouent cependant avec la capitale et ses innovations. Elles finissent par renoncer aux formes anciennes de tuniques et de vêtements ouverts devant pour s’adonner à leur tour au culte du caraco.

Enfin, le littoral qui s’étend à l’est et à l’ouest d’Alger retient l’histoire de costumes féminins métissés qui accumulent, plus facilement que leurs voisins de l’intérieur, étoffes bigarrées et parures généreuses. Le riche passé antique des cités cosmopolites du Sahel algérois et leur repeuplement, à plusieurs siècles de distance, par les immigrants morisques chassés d’Espagne semble être à l’origine de ce léger clivage. Deux facteurs historiques qui ne se combinent que dans quelques cas heureux puisque la majeure partie des comptoirs phéniciens devenus prospères pendant l’époque romaine, comme Tipasa et Tigzirt, ont succombé sous les raids des Vandales, des Byzantins et des premiers conquérants arabes. L’histoire du costume des cités antiques de la côte algéroise reste donc plus consistante que celle des époques postérieures. Pourtant, à l’instar d’Alger, des exceptions subsistent. Dellys, par exemple, retrouve un paysage vestimentaire de type citadin, après l’arrivée d’une importante communauté morisque qui compte de nombreux artisans. Ces derniers installent des ateliers textiles et profitent de la qualité des eaux de la région pour obtenir des teintures de qualité exceptionnelle. Ils produisent alors des lainages, des soieries et des rubans de soie qui s’exportent vers les autres villes de l’Algérie centrale et orientale. Bien entendu, les habitantes de la petite cité portuaire sont les premières à exploiter ces tissus aux coloris brillants pour confectionner tuniques, manteaux, vestes et gilets dont les modèles, importés d’Espagne, ne tardent pas à se modifier sous l’influence du costume d’Alger.

Dans les villes maritimes de l’Ouest, l’apport morisque semble encore plus déterminant. Cherchell retrouve le vague souvenir des costumes somptueux de l’ancienne élite numide hellénisée, puis romanisée, lorsque des milliers d’immigrants espagnols musulmans s’y établissent. Seize siècles auparavant, le costume d’origine punico-numide de l’ancienne loi, cité carthaginoise qui devient Julia Caesarea ou Césarée, la prestigieuse capitale du roi numide Juba II, en 25 avant J.-C. avait su faire sien, une première fois, un art vestimentaire originaire d’une autre rive de la Méditerranée : la Grèce l’avait pourvu de ses péplums drapés, de ses voiles et de ses coiffures savantes par l’intermédiaire des artistes, des lettrés et des marchands qui fréquentaient la ville. Quand Césarée devient une colonie romaine, peu avant le milieu du 1er siècle, son élite se vante de porter des vêtements et des bijoux aussi luxueux que ceux de l’élite de Rome. Un privilège remis en cause par les soulèvements des populations berbères de l’intérieur, puis par la conquête vandale. Au VIe siècle, dans la capitale de la province byzantine de Maurétanie césarienne, les costumes ne parviennent plus à retrouver le faste d’antan. Ils devront attendre près d’un millénaire avant de reprendre leur élan et de se hisser au niveau des costumes des capitales culturelles de la région. L’éventail complet de la garde- robe morisque s’implante dans la ville, en même temps que les mûriers pour cultiver le ver à soie et les manufactures de tissage des soieries. Majoritaires au sein de la population, les Cherchelloises d’origine andalouse superposent les chemises fines, les pantalons confortables, les robes de soie garnies de broderies, les manteaux et autres types de vestes portées ouvertes, ainsi que les bijoux en or filigranés, émaillés et sertis de pierreries. Elles sortent enveloppées d’un voile drapé, complété par un serouel en toile auquel sont attachés des houseaux blancs tellement longs qu’ils dissimulent les jambes sous des plis généreux. Cette mode, importée d’Espagne, apparente le costume féminin cherchellois aux costumes des cités maghrébines les plus marquées par l’influence andalouse, telles que Fès ou Rabat. Ainsi, les chaussures plates en marocain noir, appelées chebrella, elles aussi indispensables au costume de sortie andalou, perdurent plus longtemps à Cherchell qu’à Alger.

Extrait de Leyla Belkaid.